Les aventures du corsaire Balidar au début du XIX ème siècle

par

popularité : 1%

Antonio José Preira Baladares dit Balidar est né le 27 août 1782, à Guimaraes, province de Minho, au Portugal. Il est le fils d’Antonio et Rosa Joaquina. Guimaraes est une ville historique du Portugal, au charme médiéval, située dans le district de Braga, dans la région du nord. Elle sera la première capitale du pays au XII ème siècle et verra naître le premier roi.

Engagé dès le plus jeune âge dans les régiments d’Otoporto, qui faisaient la guerre avec les troupes espagnoles, contre les armées napoléoniennes pendant l’invasion de la péninsule, Antonio José Preira est fait prisonnier et déporté en France.

Attribuant ses déboires aux méfaits de la politique anglaise, il prend alors du service chez les corsaires de la Manche, dans la région du Léon, ancienne principauté de basse bretagne, où les équipages portugais étaient nombreux.

Antonio José Preira, plus connu sous son nom de guerre de Balidar opérait sous pavillon français, pendant les guerres napoléoniennes. De petite taille, il était vêtu d’un gilet rond et d’un large pantalon bleu, à la manière des autres capitaines corsaires de l’époque.

A quoi ressemblait la vie de ces corsaires :

Ils écumaient les mers du globe aux XVII et XVIII ème siècle en quête de navires marchands à attaquer et à piller. Que sait-on vraiment des corsaires qui sillonnaient les océans ? A quoi ressemblait leur vie à bord des navires ? Comment faisaient-ils pour attaquer les autres bateaux ? Que faisaient-ils de leurs prises : navires, butins, marchandises diverses et des hommes capturés au cours de leurs batailles ?

Bien sur, leur vie était particulièrement difficile. Mais alors, qu’est ce qui motivait ces marins à s’engager dans une vie si périlleuse ? Ce choix de devenir corsaire reposait-il sur l’espoir d’une vie meilleure ?

L’espérance d’une vie de corsaire s’évalue seulement à quelques années. Pourtant, malgré cela, il exprime le refus d’une vie misérable à terre, au profit d’une vie pleine d’aventure. Les corsaires sont donc des aventuriers, c’est-à-dire des hommes pour lesquels l’aventure est à la fois leur passion et leur raison de vivre. C’étaient avant tout des marins confirmés. L’audace de certains leur fit réussir des exploits presque incroyables. On peut profiter du fait que sur un navire corsaire, on mange mieux, on travaille moins, on a une certaine liberté et surtout l’espoir de s’enrichir très vite.

Contexte de l’époque, guerre de course et réglementation :

A la fin du XVIII ème siècle, l’Angleterre est maîtresse des mers. La France a recours à des armateurs privés, qui offrent à des aventuriers la possibilité de s’enrichir sur le dos de l’ennemi. Ainsi est créé la course en mer. Ce qu’était la guerre de course autrefois, on ne l’a pas encore oublié, et on sait de quelles formalités elle était entourée. Ce n’était point, comme on l’a pu croire, de la piraterie déguisée. Un acte officiel, la lettre de marque en fixe le cadre légal. Le corsaire n’était pas un écumeur de mer mais un combattant régulier, à ne pas confondre avec le pirate. Ils ne peuvent attaquer que des bateaux en guerre avec leur pays, ou transportant des marchandises ennemies. Napoléon n’a plus de mépris pour les corsaires. Il prescrit même d’encourager les armateurs de ces vaillants navires.

Une lettre de marque est une lettre patente d’un souverain, permettant à un capitaine et son équipage de rechercher, attaquer, saisir et détruire les navires ou les équipements d’une nation adverse dans les eaux territoriales internationales ou étrangères. Les corsaires capturés sont considérés aussi comme prisonniers de guerre et non comme des pirates.

A son retour, le capitaine corsaire dépose son rapport à l’amirauté. Celui-ci examiné par les officiers d’administration déclenche une procédure, qui dure plusieurs jours. Personne ne peut descendre à terre, tant que les officiers n’ont pas dressé le procès verbal d’inspection du navire. Ils apposent leur sceau sur les écoutilles, pour éviter que le butin ne soit débarqué de nuit. Les prisonniers sont interrogés et emmenés à la prison de la ville. L’équipage peut enfin quitter le navire et attendre le verdict du « tribunal des prises », nécessaire avant la vente aux enchères du butin. Le produit de la vente est partagé entre les personnes impliquées dans la mission du navire corsaire : le Roi, la veuve des marins, les blessés, l’armateur et enfin l’équipage.

Corsaires et guerre de course :

http://www.histoirdefrance.fr/encyclopedie/histoire_et_religions/c/corsaires.htm

Au XVIII ème siècle, Dieppe est un vrai nid de corsaires, marins intrépides et aventureux ayant poussé leurs navires dans tous les coins des océans.

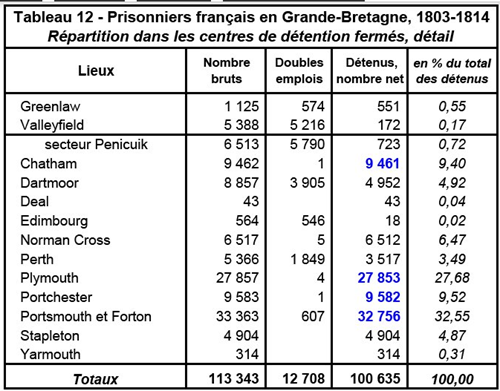

En 1805, les anglais nous prennent 33 navires de course dont les équipages peuples les pontons de Portsmouth (voir tableau). Les pontons sont des navires démâtés reconvertis en prison flottante. Ces échecs inévitables au cours de luttes acharnées, ne découragent pas les armateurs français.

Les pontons :

https://www.spr.asso.fr/wa_files/chronique1401.pdf

En 1806 , Dieppe lance un lougre dont le commerce ennemi va tout de suite se méfier. C’est la « Réprocité », commandée par Vincent Pouchin. A son bord se trouve un quartier maître portugais Antonio Preira, qui va bientôt faire parler de lui. Les cinq premières croisières sont prometteuses. L’armateur nommé Quenouille empoche pour sa part 400 000 mille francs. Un seul brick fut capturé : l’« Oxford » vendu 425 000 mille francs. Balidar blessé au cours du dernier combat, débarque pour se faire soigner. Or, pendant son absence, le « Réprocité » que guettaient les corvettes anglaises, est capturé par le « Lion ».

L’armateur dieppois n’est pas abattu par la capture de son bateau. Il arme un petit corsaire, appelé le « Point du jour », et le confie au jeune portugais courageux Balidar, alors rétabli de ses blessures.

Capitaine du « Point du jour » :

En juin 1808, Balidar prend donc le commandement du « Point du jour », une barge gréée en lougre, composée d’un équipage de 34 hommes, armé d’un canon de deux livres et deux deux canons pivotants. Le 22 juillet, il capture deux bricks anglais dont le marchand « Goodrich », commandé par le capitaine Nicolle, qui naviguait de Guernesey à Gibraltar, et l’amène à Saint Malo.

Capitaine de « l’embuscade » :

En septembre 1808, Balidar, quoique étranger, prend le commandement de « l’embuscade », nouveau navire composé de 89 à 100 hommes, pendant deux croisières. Le 30 décembre, il rencontre un lougre naval britannique de 16 canons le « sandwich », commandé par le lieutenant Atkins. Le combat dura jusqu’à ce que Balidar fasse une tentative avortée d’embarquement. Les deux navires se désengagent et « l’embuscade » rentre au port, après avoir perdu 15 hommes tués et 22 grièvement blessés.

Le 17 mars 1809, Balidar capture « le Vanguard », un navire de 395 tonneaux, après un combat d’une heure trente. Ce dernier naviguait de Trinidad à Londres et fut emmené à Dunkerque, où il fut vendu pour la somme de 1.304.444 francs. Chaque part s‘élèvent à 2000 francs. Balidar inscrit pour 16 parts, se voit à la tête d’une petite fortune. Auparavant, « le vanguard » avait réussi à capturer un navire corsaire français, et à repousser les attaques de deux autres.

Le 21 mai, « l’embuscade » quitte la Hougue pour patrouiller au large de l’Angleterre. Il revient deux jours plus tard et ramène le brick « Favorite », commandé par le capitaine Pike.

Capitaine du « Pourvoyeur » :

Le « Pourvoyeur » était un lougre corsaire capturé à Jersey, composé de 40 hommes et huit canons. L’armateur Dieppois Jean François Tranquille Quenouille en confia le commandement à Balidar.

En septembre 1809, Balidar captura le coupeur « John Bull » et le transporta dans le port de Dieppe. Apparemment les deux navires échangèrent des tirs, puis les corsaires français montèrent à bord du « Jon Bull » et se battent au corps à corps. Lors de ce combat, un français fut tué et 14 britanniques. Balidar vendit à Dieppe le « John Bull » ainsi que six autres navires dont : le « Little Arthur », l’ « Exange » et l « Suckey » pour la somme de 447 862 francs.

Parmi les actes de courage de Balidar, on note ce récit de l’accident, qui lui arriva sur ce lougre, dans la baie de Lannion : celui-ci muni de son porte voix tomba à la mer. Les marins savent alors, combien il est difficile de sauver un homme, le navire en marche. Les corsaires croyant leur capitaine perdu, quoi qu’il fut bon nageur, lorsque celui-ci, se soutenant sur les vagues, leur ordonne, à l’aide de son porte voix, de faire les manœuvres nécessaires pour le sauver. Quelques minutes après avoir été remonté sur le pont, il fumait tranquillement sa pipe comme si rien ne lui était arrivé.

Parmi ses excentricités, on raconte qu’il enleva de Douvres le factionnaire et sa guérite et les ramena au port de Saint Valery en Caux. Un jour qu’il était descendu à l’auberge, à Roscoff, il fit chauffer des louis d’or dans une poêle et les jeta par la fenêtre aux gens de la rue. Le spectacle des personnes qui ramassaient ces pièces et se brûlaient les doigts, l’amusait follement.

Mariage de Balidar :

Le 18 juillet 1810, à 18h, Balidar, âgé de 28 ans, demeurant grande rue, capitaine de « l’indomptable », se marie à Dieppe, avec Aimable Rose Demarigny, originaire de cette ville où elle est née le 5 février 1790 et domiciliée à la paroisse Saint Jacques. Elle est la fille de Pierre Demarigny, maître brouettier, et de Rose Pélagie Beaumais. Les témoins sont Antoine Tavares, maître voilier sur le corsaire « l’indomptable », Antoine Martin, second maître, corsaire, emmanuel Tindade, lieutenant du corsaire « l’indomptable »,et Joseph Louis Dias, capitaine de prise, tous portugais. Le mariage est régularisé devant Jean François Tranquille Quenouille, adjoint au maire de Dieppe. Balidar surveillé par la marine anglaise, eut ainsi la louable pensée, de régulariser la situation de son foyer. Chez les corsaires, un malheur est vite arrivé.

Ce mariage avait aussi pour but de légitimer la naissance de leur fille Alexandrine Rose, née un an auparavant, le 26 juin 1809, au N° 89 grande rue, à Dieppe. Balidar a désiré reconnaître volontairement cet enfant dès la naissance. Les deux témoins Alexandre Goulay et Jacques Clabaut sont marins et officier de marine sur le navire« l’embuscade » où Balidar est capitaine.

Par contre, la première fille naturelle d’Aimable Rose, prénommée Stéphanie, née le 4 mars 1808, à Rouen, d’un père inconnu, décède le 30 janvier 1810, au N° 16 grande rue, à Dieppe, quelques mois avant leur mariage.

Le 9 août 1809, Balidar acquiert un immeuble appartenant à Guillaume Dafresne, tailleur d’habits, situé au N° 21 grande rue, à Dieppe, suivant un contrat passé devant Maître Boisseau, notaire à Dieppe.

(Aquarelle d’Amédé Féret, place du puits salé)

Capitaine de « L’indomptable » :

« l’indomptable » est un navire composé de 120 hommes et 18 canons. Le 1 octobre 1810, Balidar rencontra un convoi britannique au large du lizard, dans un épais brouillard et captura le navire « Roden ». Balidar libéra le capitaine et son équipage. Ces derniers avertirent la frégate d’escorte « Owen Glendower ». Lorsque le brouillard se dissipa, « l’indomptable » se retrouva à une courte distance de l’ « Owen Glendower » et du navire « De persan ». Une courte canonnade blessa plusieurs corsaires de Balidar. Celui-ci, prisonnier, fut amené en Angleterre et détenu sur un ponton de prison jusqu’ au début de 1812, date à laquelle, il s’évada et retourna en France, par la Suède, l’Allemagne et la Hollande.

A partir de 1812, il sert au « Surcouf ».

Sa vie d’aventurier des mers et sa vie familiale :

Un deuxième enfant va naître le 8 janvier 1813, à 19h, au N° 17 grande rue, à Dieppe. Il sera prénommé Antoine Adolphe Constant. Le premier témoin est Louis Aimé Lefrançois, 40 ans, médecin et voisin du couple. Le père est absent malgré lui, car détenu en Angleterre, depuis sa capture par les anglais. Bien qu’Aimable Rose soit accouchée à Dieppe, celle-ci habitait le hameau d’Escremesnil, à Meulers. Son père est né dans le village voisin de Dampierre saint Nicolas.

En 1814, prisonnier à sur les pontons à Portsmouth, Balidar put s’échapper avec son chirurgien de bord.

En 1815, Balidar se bat avec les douaniers et vole leurs armes. Il fut condamné à dix ans de prison, mais réussit à s’enfuir, probablement en Amérique centrale, où il aurait pu prendre part à la guerre d’indépendance du Mexique.

Son troisième fils, Antoine Auguste Preira, va naître le 17 janvier 1816, à Guernesey. Pourquoi ce lieu ?

Le 7 juin 1816, il vend son immeuble situé au N° 21 grande rue, à Dieppe à Mr Quevremont Delamotte, suivant un contrat passé devant Maître Petit Seigneur, notaire à Offranville.

C’est en cette année 1816, de retour à Dieppe, qu’Aimable Rose demanda la séparation de biens contre son époux, depuis que celui-ci eut disparu sans donner de nouvelles.

Quand Balidar est-il vraiment parti du pays ? 1815 ? 1816, après la vente de son immeuble ?

Le 30 novembre 1818, Aimable Rose met au monde un enfant naturel, Charles Aimable Demarigny, à Rouen. (acte N° 2805). Elle est couturière.

On retrouve Aimable Rose, à Paris, vers 1820, où elle a une liaison avec François Gillot, employé d’octroi, originaire des Vosges. Deux filles naissent de cette liaison : Aimable Charlotte Marguerite, le 23 mars 1821 et Marie Euphémie, le 25 avril 1824, à Paris.

Antoine Adolphe Constant, premier fils, décède le 10 novembre 1840, à 7h, dans l’ambulance, à Oran, en Algérie, des suites ‘un coup de feu reçu au combat de Djeht et Hamar, suivant un acte du 22 décembre 1840, transcrit à Dieppe, du service des hôpitaux militaires (registre vue 301). Celui-ci était maréchal des logis au 3 ème escadron du 2ème régiment de chasseurs à cheval d’Afrique.

En 1842, le 3 ème fils, Antoine Auguste, marin, se marie le samedi 2 juillet, au Havre, avec Rose Fortunée Paris, née le 19 juin 1809, à Saint Valery en Caux. Il est nommé Pereira sur l’acte, où on mentionne que l’on est sans nouvelles de son père. Quand à sa mère, Aimble Rose, elle est marchande modiste, au N° 79 de la rue du temple, à Paris. Il va se marier de nouveau, en secondes noces, le 2 octobre 1872, au Havre, avec Henriette Laurentine Goulet.

Aimable Rose décède le 6 novembre 1865, rue Béranger, à Paris 3 ème, âgée de 79 ans. Elle fut inhumée au cimetière du père Lachaise le lendemain 7 novembre (N° 189123) .

Epilogue :

Quelques capitaines du Havre, longtemps après la paix, disent avoir rencontré sur les côtes du Mexique, le fameux corsaire faisant encore la course, là où la course pouvait encore se faire. Un de ces capitaines m’a même rapporté que, pouvant s’emparer du navire qu’il montait, Balidar se contenta de lui demander son nom, et qu’après l’avoir reconnu pour un de ses anciens amis, il lui cria au porte-voix : « Continue tranquillement ta route. Va dire dans ton pays que j’aimerai toute ma vie les Français. ». Ce fut là le dernier mot que le corsaire portugais adressa sans doute à la France, en pleine mer, à deux mille lieues de la patrie bien aimée qu’il avait adoptée et qui ne l’adopta pas.

Balidar termina sa carrière mouvementée et glorieuse durant les guerres du Mexique. Après avoir été capturé, il aurait été mis à mort par ses ennemis.

L’image pittoresque et même sympathique de ces aventuriers intrépides, le souvenir de leurs exploits, demeurèrent longtemps dans la mémoire de nos populations maritimes.

F.Renout

(Administrateur cgpcsm)

Sources :

Napoléon Gallois (les corsaires français sous la république et l’empire-1847 »

Georges Dubosc (les corsaires normands-1898)

Archives départementales de Seine Maritime (divers actes)

Fernand Mieillot (ancien président des Amys du vieux Dieppe-annonce Vigie de Dieppe du 1/12/1934)

Georges Lebas (la revue mondiale-15/02/1931)

Futura- sciences (qui sont les corsaires du Roi -novembre 2019)